俳優のみならず、本名齊藤工として映画監督、プロデューサーとして映画制作を行うほか、移動映画館「cinéma birdシネマバード」を運営するなど、様々な立場で映画に携わりつづけている齊藤工。

今回のインタビューはフランス・カンヌにて開催された第77回カンヌ国際映画祭期間中の5月17日、プロデューサー/女優のMEGUMIが立ち上げたパーティ「JAPAN NIGHT」当日に敢行した。

「JAPANNIGHT」は、日本の映画と文化を世界に打ち出すとともに、海外の映画産業に携わる関係者の交流を目的とし、日本の価値あるコンテンツと人材が“国”という境を超えて、世界中の映画業界との自由な相互協力のもとに作品を作り出すことを願って開催され、齊藤氏はそこでスピーチをするために渡仏。

世界一の映画祭として名高いカンヌ国際映画祭の華やかなムードの中、「今の日本の映画業界」を中心に繰り広げられた彼との対話をご一読いただきたい。

Interview/ text: Makiko Yamamoto

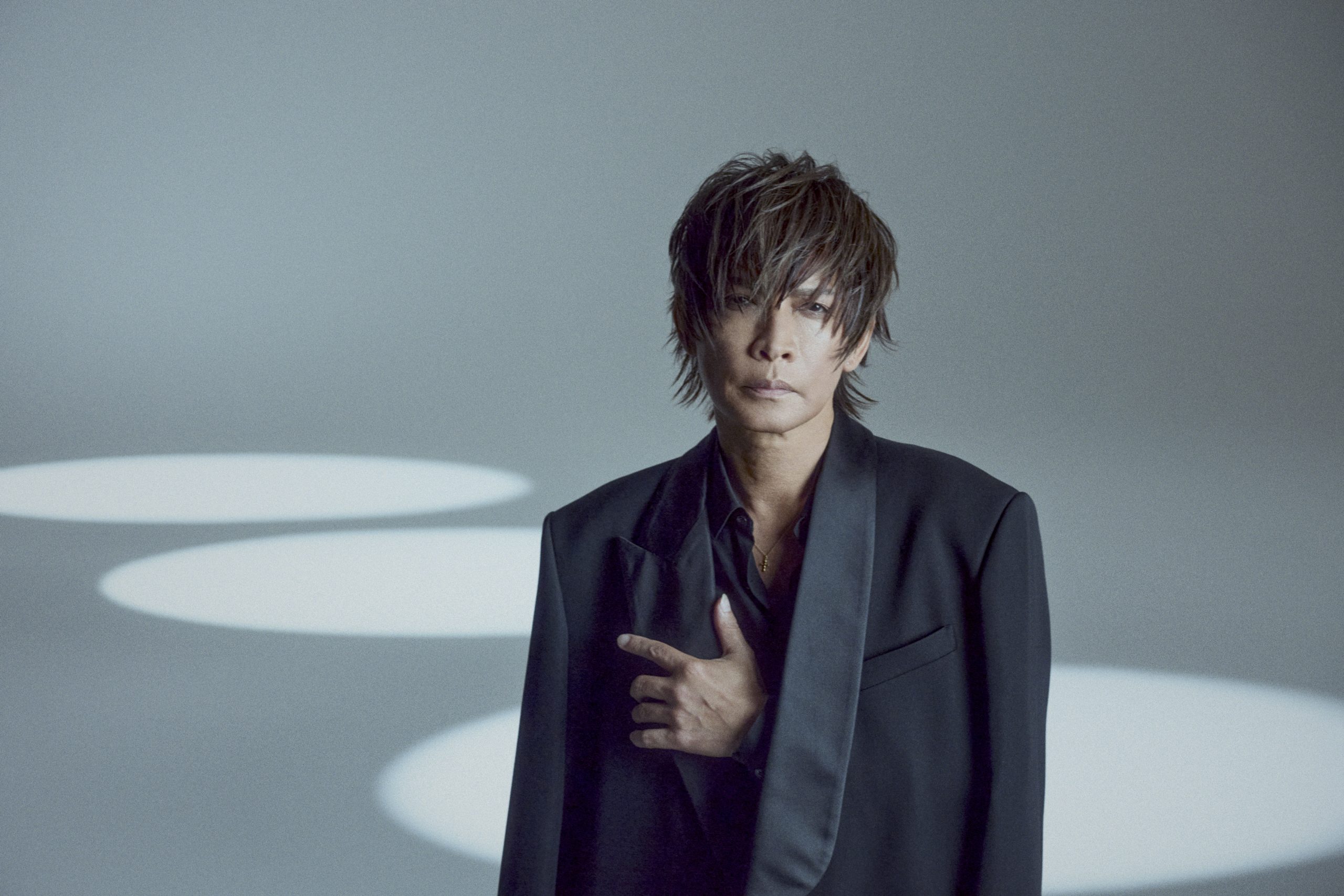

Photo: Yusuke Kinaka

外寛内明な冒険野郎

国際映画祭の意義と存在理由

――今回初カンヌということですが、どんな印象をもたれましたか。

齊藤:映画祭のチケットを求めて争奪戦になる熱がありつつ、同時に余裕や余白も感じます。フランス映画の歴史の深さと積み上げてきたものが発する空気なのかな。始まったばかりの映画祭とは圧倒的に違う何か、奥行きみたいなものがありますね。想像してはいましたが、歴史を感じる3日間でした。

――齊藤さんは海外の映画祭にも多数参加されていらっしゃいますね。

齊藤:シッチェス映画祭やウーディネ極東映画祭、サン・セバスティアン国際映画祭などです。初めて行ったのは2018年にエリック・クー監督『ラーメンテー(RAMEN TEH)』で招待されたベルリン国際映画祭。かつてベルリンの壁があった場所の西と東、両方に劇場があるんですよ。ただのイベントというより「歴史の上にある映画祭」というイメージでしたね。

成り立ちや開催されなかった期間も含めてカンヌ映画祭も社会性と密接ですが、それは日本映画にも通じるはずなんです。だから今回のカンヌでも、黒澤明監督『八月の狂詩曲』が公式ポスターに使用されている。これは反核の物語、クリストファー・ノーラン監督『オッペンハイマー』がアカデミー賞を獲ったことへのアンサーでもあると思いますね。

さらに『七人の侍』や宮崎駿監督作品の上映もありました。日本人クリエイターの社会派作品がなぜ用いられるのか。それを踏み込んで考える必要があります。「へぇ〜」で終わらせてはいけない。

――映画は娯楽だけでなく、メッセージを伝えるメディアでもあります。齊藤さんも俳優や監督、プロデューサーとして、何かを発信したいという想いはありますか?

齊藤:世の中に関してのメッセージを国境を越えて受け止めあう、これが映画の責務のひとつだと思います。もう一歩奥に届く作品にはメッセージの強さがある。アジア圏や中東のプロパガンダ映画も端へ追いやられている現状がありますね。

それを考えると、多くの日本映画の企画書に書かれる「カンヌを目指す」なんて安易に言えませんよ。自国で展開できない中国映画が上映されたり、ここには監督たちの戦いがある。一方、日本でそういう姿勢は見えづらい。

――とはいえ、変革の流れは日本でもありますよね?

齊藤:もちろん是枝監督を筆頭に多くの映画人が「日本をどう表現するか」に取り組んだり、業界の改革をしています。しかし全体はまったく動いていません。メッセージを込めた作品を発表するには、日本のコンプライアンスは厳しすぎる。だから小林多喜二が伏字にした(※1)ように隠語で表現しなくてはいけない。

日本はゆるやかに規制されているので、統制される危機感を持っている人は少ないですね。それにはっきりメディアで発言すると直接的に影響してきます。僕は戦って火花を散らすよりも折衷案を探すタイプですが、明らかにカンヌ映画祭の運営陣はその映画が“戦っている”ことを見抜いて作品をジャッジしていました。

――なるほど。

齊藤:ただ、そうすると「この要素を入れておけばいい」という打算的なパターンが割り出されてもくる。最近でいうとLGBTQや人種差別というトピックなど。

これについては日本だけでなく、ハリウッドなども含めた映画全体の危機ですね。文句を言われないようにすることが優先されて、映画の建付けが始まるような。映画ファンとして表現の不自由を感じますよ。

――“多様性”を謳いすぎている風潮には私も疑問を感じますし、観る側もつまらないですよね。

齊藤:クリエイターの皆さんも日本のルールや産業的すぎる部分を気にかけているはずです。MEGUMIさんや山田孝之さん、窪塚洋介さんもそうだと思いますが、業界を変えようと動いても「これは時間がかかるな……」と痛感するばかりなんです。

だから唯一の打開策は個人のIP(知的財産)をいかに強くして、点で穴を開けることなんじゃないかなと。その先にもしかしたら業界全体が変わるきっかけになる気がする。それに気付いた日本の映画人が今回カンヌに集まっているなという印象です。僕も目の前のことを懸命にやりつつ、その面を濃くしていきたい。

ただ「インディーズ映画が多く作られていて、日本は自由だ。羨ましい」と海外の方から言われたこともありました。日本にあるのは閉塞感だけではないと信じたいですね。

日本の映画業界の

現状と問題点

――今回の「JAPAN NIGHT」に参加されていかがでしたか。

齊藤:今回はMEGUMI号に乗せてもらったという感じ。自分の個を高めて一点突破すべきタイミングに、こういう機会を作って人々を繋げる姿勢は刺激を受けましたね。ただ本来、ユニオンがあれば総意として「明日にでも業界を変えよう」と会話できるんです。でも芸能事務所と放送会社、そして映画会社という企業が織りなす日本の世界線では不可能でした。

業界の誰もが自分の置かれた状況とすべきことが見えていると思うんです。「何もしない」という選択の方が自分の立場も守れるし摩擦もない。

けれども、それを選んだらMEGUMIさんみたいなことは絶対できません。「自分がしなかったら誰もしないし、何も変わらない可能性もある」、彼女はそういう思考で動いていると思います。

――齊藤さんも移動映画館など、映画業界に新風を吹かせていらっしゃいますよね。

齊藤:MEGUMIさんは、能登でいち早く美容講座と炊き出しをされていましたが、僕も先月に自分のライフワークともいえる移動映画館「cinéma bird」を被災地で企画しました。映画で主演をはりたいという想いよりも自分の活かしどころを見つける年齢になってきたのかなと感じます。

今年公開されるドキュメンタリー映画『大きな家』の舞台である児童養護施設もプライベートで通っている場所です。また、プロデューサーで入っている保護犬をテーマにした日米合作・劇場用長編映画「ボクがにんげんだったとき」に関しては、友人であり当作のプロデューサー森田真帆さんが10年かけて長編映画にしようとしていて、僕がエグゼクティブプロデューサーで入れば、さらに展開すると見込んだようで、オファーをいただいたのが始まりです。現時点でキャストとスタッフは決まっているのですが、まだクランクインできていないので年内にはと思っています。

制作に必要な予算を一日でも早く集めるのが僕の役割。ハリウッドとの共同制作ということもあって、現地からの契約書がとても多く、色々サインをしなきゃいけなかったのは大変でしたが、そのなかの「編集に口を出さない」という契約書については、クリエイションを守るために大事だなと思いました。

――ハリウッドならではといった感じですね。

齊藤:「プロデューサーという発言権のある人が何も言わない」という前提によってスタッフが本領を発揮できる。インディーズとはいえハリウッドの映画作りでは、こういう方法でクリエイティブが守られているんですよ。

日本だとその辺がグレーなままクランクインすることが多く、その結果、アウトプットの一番大事な局面で意見が分かれて結果商業的な判断に至ってしまうということが多々ある。色々な考えを聞くことは大事なのですが、それによって素人っぽいものになっているのが日本映画の現状だと思います。

――わかります。観客としても、スポンサーの意向を感じた瞬間に冷めてしまいます。そういった裏の事情で観客を冷めさせないでほしい。

齊藤:恋愛と同じですね。僕自身も映画を観る時は、作品に対して冷める瞬間がないように、興味を持ち続けられるようにと願っています。ですから観てくださる方々に対しても没頭して、作品に対する恋愛感情を維持させてほしい。そのために自分の監督作は、まず“ホンモノ”から始めることを大事にしています。

火葬の話なら火葬の儀式を、畳の話なら職人さんが畳を作る様子を冒頭に入れて、映画を始める。『スイート・マイホーム』は地鎮祭のシーンからスタートしますが、あれも実際の工程をお坊さんに撮影させてもらいました。ホンモノを先に入れることで観る人にとって作品がリアルになる。逆に、最初のシーンで違和感が生まれると、一気に冷めてしまうと思うんですね。

リアリティラインをどうやってキープするのか、これは自分への戒めでもあります。だからファーストカットは重要。監督のこだわりが詰まっているから、最初から観なかったら意味がない。冒頭こそ心を研ぎ澄まして受け止める感じ。映画館に遅れて行く時は次の回まで待つくらいしないといけません(笑)。

齊藤工を突き動かす原動力

――多彩な活動をされている齊藤さんを突き動かす原動力とは何でしょう?

齊藤:30代くらいで「自分のために」というベクトルの限界を感じたんです。贅沢をしたわけではないですが、ほしいものを手にしたり、食べたいものを食べたりして「もうこれ以上はないかな」と。だから「自分のために」というより「他者のために」というエネルギーの方が強いです。これに関しては僕の100歩先にMEGUMIさんがいます(笑)。

――人に喜んでもらいたい、ということですね。

齊藤:プレゼントする時もギフトを考えて「喜んでくれるかな?」と考える方が心が豊かになるように、他人を介した方が自分の力が増すと思うんですよ。友人の子どもに対しても「今、この子に何か悪いことが起きたら、親じゃなくても死んでも守るだろうな」という気持ちになる。この力を仕事にも使えないかなと。

だから密かにやりたいのは、撮影現場に託児所を作ること。日本はサラリーマンプロデューサーが多いので、「極力余計な新しいものは入れたくない」という雰囲気も感じるのですが、自分の関わる現場や監督作ならトライできる。

父が映像制作していたので、子どものころはよく現場に行っていましたが「うちはこういう仕事で食べているんだ」と子どもながらに感じたのを覚えています。そしてまんまと同じ業界を目指すことになりました(笑)。

最近だとドラマ『君が心をくれたから』で託児所を導入してくれて、スタッフのお子さんたちが来てくれました。彼らが親の仕事を見るだけで「迷惑かけちゃいけない」ではない、Win-Winな空気。現場の士気も上がっている実感があります。

サッカーなどのスポーツでも子どもと手を繋いで入場したりするじゃないですか。あれってフェアプレイの象徴で「子どもが見てるよ」という意味なんですね。だから撮影現場でも「より誇らしい仕事をしよう」と自然に思える。

――素晴らしいですね!海外では家族が現場に同行するのは当たり前ですもんね。

齊藤:カンヌもゲストだけでなく、働くスタッフのための託児施設があります。たくさんベビーシッターさんがいるらしいですね。映画は誰のものかという部分にアジャストしているのだと思います。何がブレてしまうかを理解しないとそういったものは生み出されない。子どもがいるわけではないんですけど、やってみて必要だと思いました。

――またテレビ番組『ボクらの時代』でも、山口智子さんとリリー・フランキーさんに現場における食についての大事さを話されていましたね。

齊藤:撮影中、俳優は与えられたものを食べることしかできないし、不思議と予算は弁当から削られるんですよ。「この弁当を食べ続けたらどうなるか」という検証をしてこなかったのが日本の映画業界。撮影が進むにつれて、だんだんと仲間の具合が悪くなっていくんです。

台本が面白くなくても、彼らの演技がよければいい作品になる可能性があるんですよ。食がパフォーマンスにとって大事だと思うので、日本人なら発酵食品や味噌汁をプラスするとか、足りないものを補って管理してくれる人が必要なんです。雑誌の取材はケータリングが充実していて感動しますね。だから現場に栄養士を入れたいと思っているんです。

実際、番組を観た現役だけでなく、リタイアされた栄養士さんからも「いくらでもやらせてください」と問い合わせがありました。あとは形が悪くて廃棄になる農家さんの野菜があるので、それを現場の食に導入できないかなと模索しています。

――そのような取り組みで業界全体が動いていくことを期待しています。

齊藤:全体が変わるには参照できる実例が必要。「JAPAN NIGHT」もそうで、第1回目の開催がないと先を考えられません。僕らにできることは未来のサンプルを作ること。でもそれを未来に繋げていけなかったら、1回の花火で終わってしまう。だから「何かを始めること」と「それを繋いでいくこと」という意識が大切ですね。

僕は「食」と「子ども」で日本の現場の風通しをよくすることが自分の天命だと思っています。それを夢物語じゃなく、具体的にMEGUMIさんのようにやっていきたい。やっぱり仲間と思える人たちの行動って掛け算になるんですよ。仲間に相談することで形になることも多いですから。それを今回の「JAPAN NIGHT」は証明するんじゃないかな。

(※) 1929年に小林多喜二が発表したプロレタリア文学の代表作『蟹工船』。北洋蟹漁を舞台に労働者搾取の惨状と、それに抗う様子を描いた内容は厳しい検閲の対象となり、発禁処分や多くの伏せ字を強いられた。

誰かが行動しなくては、

何も変わらない。

芸能界しかり、

日本独特の慣習が

長く蔓延る映画業界。

問題意識をもって社会に向き合い、

解決策を投じ続ける彼の瞳には、

情熱の炎が燃えたぎっていた。

Profile:

齊藤工

1年デビュー以後、『昼顔』『糸』「ヒヤマケンタロウの妊娠」『シン・ウルトラマン』『碁盤斬り』など、話題作へ多数出演。9月から配信予定のNetflix「極悪女王」にも出演する。

映画制作活動もしており、18年『blank13』で初めて長編映画の監督を務め国内外の映画祭で8冠を獲得。

今冬公開予定のドキュメンタリー映画『大きな家』では企画・プロデュース、またダニー・トレホら出演のハリウッド映画『ボクがにんげんだったとき/When I was a human』ではエグゼクティブプロデューサーを務めている。

被災地や途上国での移動映画館cinéma bird主宰、Mini Theater Park、撮影現場託児所プロジェクト、白黒写真家など、活動は多岐にわたる。